Estland Geschichte

Von

Brüggemann, Karsten

Geschichte Estlands bis zum 13. Jahrhundert

Am Beginn der anhand von Schriftquellen nachvollziehbaren Geschichte steht auch im Falle des heutigen Estland die Verbreitung des Christentums. In die katholische Überlieferung einbezogen wurde das estnische Gebiet durch die „baltischen Kreuzzüge“, eine gewaltsame Christianisierungsphase im 13. Jahrhundert, die an der Dünamündung im heutigen Lettland ihren Ausgang nahm und bald die ganze Region umfasste. Gerade in der Betrachtung seiner Nachbarn ist Estland gemeinsam mit Lettland Teil einer Region, die im Mittelalter Livland hieß und die wir heute als das Baltikum kennen. Wenn für uns heute auch Litauen in das geografische Konstrukt Baltikum gehört, liegt das in erster Linie daran, dass es wie seine beiden nördlichen Nachbarn im Jahre 1940 von der Sowjetunion annektiert worden war. Für diesen knappen Überblick über die Vergangenheit des nördlichen der drei Ostseeanrainer wird dieser regionale Kontext immer wieder eine Rolle spielen.Der Fokus liegt aber auf der estnischen Geschichte.

Im Jahre 1201 gab die Gründung der heutigen lettischen Hauptstadt Rīga / Riga durch Bischof Albert, einem Ministerialen der Erzdiözese Bremen, den Startschuss für den von Missionaren und Kaufleuten getragenen katholischen Eroberungs- und Kolonialisierungsprozess, an dem neben Deutschen ebenso Dänen beteiligt waren. Mit dem Schwertbrüderorden, der nach einer Niederlage gegen die Litauer 1237 im Deutschen Orden aufging, schuf sich die Mission ihre Armee.

Zugleich stand die Region bereits seit dem 11. Jahrhundert in mehr oder weniger engem Kontakt mit der seit Ende des 10. Jahrhunderts christianisierten Kiewer Rus , einem Verbund ostslawischer Teilfürstentümer, der unter der Herrschaft der Dynastie der Rjurikiden stand. Neben archäologischen Funden zeugen zudem die altrussischen Chroniken von diesen Verbindungen. Dabei wurden die weitgehend friedlichen Beziehungen immer wieder durch kriegerische Auseinandersetzungen unterbrochen. Im östlichen Livland führte diese Nachbarschaft bisweilen auch zu Tributzahlungen an russische Fürsten. Der Niedergang der Rus ab Mitte des 13. Jahrhunderts infolge der Expansion der Mongolen nach Westen begünstigte wiederum die Konsolidierung der Vormacht des Deutschen Ordens auf livländischem Boden. Zugleich stand vor allem Nowgorod in engem Kontakt mit der sich formierenden Hanse, die in der Stadt am Wolchow ein Kontor, den Peterhof, unterhielt und in deren Netzwerke auch die livländischen Städte Riga, Tallinn / Reval und Tartu / Dorpat einbezogen wurden.

Zugleich stand die Region bereits seit dem 11. Jahrhundert in mehr oder weniger engem Kontakt mit der seit Ende des 10. Jahrhunderts christianisierten Kiewer Rus , einem Verbund ostslawischer Teilfürstentümer, der unter der Herrschaft der Dynastie der Rjurikiden stand. Neben archäologischen Funden zeugen zudem die altrussischen Chroniken von diesen Verbindungen. Dabei wurden die weitgehend friedlichen Beziehungen immer wieder durch kriegerische Auseinandersetzungen unterbrochen. Im östlichen Livland führte diese Nachbarschaft bisweilen auch zu Tributzahlungen an russische Fürsten. Der Niedergang der Rus ab Mitte des 13. Jahrhunderts infolge der Expansion der Mongolen nach Westen begünstigte wiederum die Konsolidierung der Vormacht des Deutschen Ordens auf livländischem Boden. Zugleich stand vor allem Nowgorod in engem Kontakt mit der sich formierenden Hanse, die in der Stadt am Wolchow ein Kontor, den Peterhof, unterhielt und in deren Netzwerke auch die livländischen Städte Riga, Tallinn / Reval und Tartu / Dorpat einbezogen wurden.

Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert

Während der Kreuzzüge des 13. Jahrhunderts war Nordestland unter dänische Herrschaft geraten. 1346 jedoch verkaufte Dänemark es an den Deutschen Orden, den größten Landbesitzer Livlands, dessen militärisch begründete Vorherrschaft die zahlreichen Ordensburgen symbolisierten, deren Ruinen zum Teil bis heute erhalten sind (z.B. in Karksi-Nuia / Karkus, Kirumpää/ Kirrumpäh, Laiuse / Lais, Vastselinna / Neuhausen). Mit dem Erzbischof von Riga, den livländischen Bischöfen und den Städten Riga, Tartu und Tallinn gab es daneben weitere wichtige Machtzentren. Diese Städte mit deutschen Rechtsformen waren wichtige Mitglieder der Hanse, in deren Namen sie den lukrativen Russlandhandel kontrollierten und bald die Verantwortung für den Peterhof in Nowgorod, übernahmen. Dadurch wurde der Wohlstand der Städte, die zudem einen kontinuierlichen intellektuellen Austausch mit den Zentren Nord- und Westeuropas pflegten, gesichert. Insgesamt wurden sie aber so auch zu potenziellen Gegenspielern des Ordens.

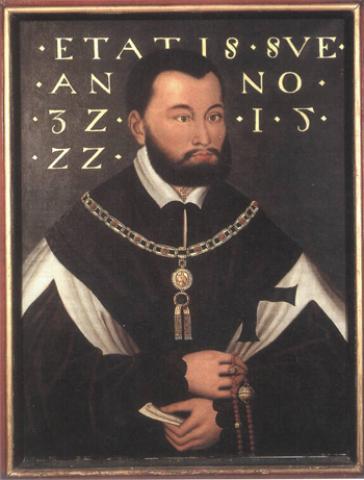

Interne Konflikte, vor allem aufgrund des Vormachtstrebens des Ordens, blieben nicht aus. Hiervon war vor allem Riga betroffen. Immer wieder wurden Papst und Kaiser als Vermittler eingeschaltet, was von den engen Verbindungen Livlands zu den zentralen Instanzen des mittelalterlichen Europa zeugt. Dank dieser engen Kontakte, vor allem in die deutschsprachigen Gebiete Mitteleuropas, breitete sich bereits zu Beginn der 1520er Jahre in den Städten die Reformation aus, die nicht zuletzt die Position des Ordens und der Bischöfe infrage stellte. Das Modell des in Kaliningrad / Königsberg residierenden Hochmeisters des Deutschen Ordens,

, der 1525 evangelischer Herzog Preußens unter polnischer Lehnshoheit wurde, ließ sich indes kaum auf Livland übertragen, das eine viel sensiblere Machtbalance aufwies. Der livländische Ordensmeister blieb Katholik, tolerierte aber den neuen Glauben, der in den Städten fest Fuß fasste.

Albrecht, Preußen, Herzog

Albrecht, Preußen, Herzog

(1490 - 1568)

Albrecht, Brandenburg-Ansbach, Markgraf

Albrecht, von Preußen

Albrecht, Brandenburg, Markgraf

Albertus, Brandenburg, Markgraf

Albertus, Preußen, Herzog

Albrecht, Brandenburg, Markgraf, V.

Albrecht V., Brandenburg, Markgraf

Albrecht, von Brandenburg-Ansbach

Albrecht, Brandenburg-Ansbach, Herzog

Albrecht, Deutscher Orden, Hochmeister

Albertus, Brandenburgensis

Albrecht, der Ältere

Albrecht I, Herzog von Preussen

Albertus, Herzog von Preussen

Albert, Duke of Prussia

Albert, Herzog von Preussen

Albrecht, von Brandenburg

Albrecht, von Preussen

Albrecht, Herzog von Preussen

Albrecht, Markgraf von Brandenburg-Ansbach

Albertus, Preussen, Herzog

Albrecht, von Preussen, Hochmeister des Deutschen Ordens

Albrecht V, Markgraf von Brandenburg

Albrecht, Markgraf von Brandenburg

Friedrich Albrecht

Albert, Markgraf von Brandenburg-Preußen

Albrecht, Preussen, Herzog

Albrecht, Brandenburg-Ansbach, Markgraf

- Herzog

- Großmeister

- Herzog von Preussen seit 1525

- Markgraf von Brandenburg-Ansbach

Geschlecht:

- Mann

Geboren:

- 17. Mai 1490

Gestorben:

- 20. März 1568

Geburtsort:

- Ansbach

Sterbeort:

- Tapiau

Dritter Sohn des Markgrafen von Ansbach-Bayreuth und seiner Gemahlin, einer Prinzessin von Polen; Ausbildung am Hof des Erzbischofs von Kurköln, Hermann von Wied; Teilnahme an Kriegszug Kaiser Maximilians in Oberitalien; 1510 Wahl zum letzten Hochmeister des Deutschen Ordens; 1525 Frieden mit Polen; Übertritt zur Reformation, Einrichtung des ersten evangelischen Territoriums der Welt mit Landes- und Kirchenordnung; Begründung der preußischen Landeskirche; 1526 Vermählung mit dänischer Prinzessin Dorothea; 1544 Gründung der Universität Königsberg; Osiandrist und Laientheologe

Familiäre Beziehungen

Friedrich, Brandenburg-Ansbach, Markgraf (Vater)

Sofia, Brandenburg-Ansbach, Markgräfin (Mutter)

Dorothea, Preußen, Herzogin (1. Ehefrau)

Anna Sophie, Mecklenburg, Herzogin (Tochter)

Anna Maria, Preußen, Herzogin (2. Ehefrau)

Elisabeth, Preußen, Herzogin (Tochter)

Albrecht Friedrich, Preußen, Herzog (Sohn)

Beziehungen zu Organisationen

- Deutscher Orden

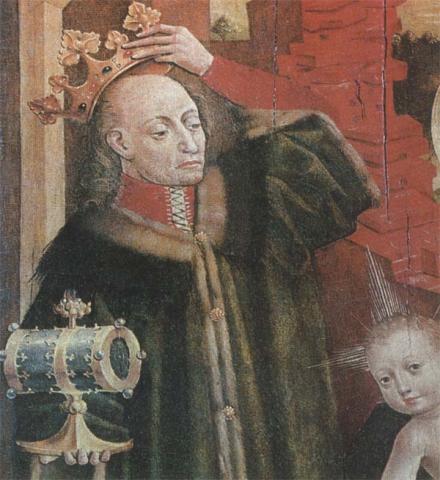

Für die machtpolitische Balance in der Region war es bedeutsam, dass sich Litauen zu einer europäischen Großmacht entwickelte. Unter Großfürst

wurde 1321 Kyiv / Kiew erobert, und

erreichte Ende des 15. Jahrhunderts das Schwarze Meer. Das litauische Heidentum provozierte ständige Konflikte mit dem Deutschen Orden, aber auch die vom Missionsgedanken inspirierten „Litauerreisen“ des europäischen Adels, die eigentlich „ritterliche“ Kriegszüge waren. 1385 kam es schließlich zur polnisch-litauischen dynastischen Union von Krewo: Großfürst Jogaila bestieg als König

den polnischen Thron und ließ im Gegenzug sein Land katholisch taufen.

Gedymin, Litauen, Großfürst

Gedymin, Litauen, Großfürst

(1275 - 1341)

Gedeminne, Lithuania, Magnus Dux

Gedimas, Litauen, Großfürst

Gedimin, Litauen, Großfürst

Gediminas, Litauen, Großfürst

Gediminas, Lithuania, Grand Duke

Gedyminas, Litauen, Großfürst

Giedymin, Litauen, Großfürst

Gediminas, Lietuva, Didysis Kunigaikštis

Geboren:

- 1275

Gestorben:

- 1341

Großfürst 1316-1341

Witold, Litauen, Großfürst

Witold, Litauen, Großfürst

(1350 - 1430)

Vytautas, Litauen, Großfürst

Vytautas, Lietuva, Did-Kunigaiks̆tis

Vitoldus, Lithuania, Supremus Princeps

Alexander, Lithuania, Supremus Princeps

Vitovt, Litva, Velikij Knjaz'

Aleksandr, Litva, Velikij Knjaz'

Witołd, Litwa, Wielki Ksia̜że̜

Vytautas, the Great

Vitautas, Velikij

Vytautas, Didysis

Witowt, Litauen, Großfürst

Witold Alexandre, Lithuanie, Grand-Duc

Vitoldus, Magnus Dux Lithuaniae

Vitold, der Große

Vytautas, der Große

Vytautas, Lietuvos Didysis Kunigaikštis

Vytautas, Lithuanie, le Grand

Aleksandr Witold Kiejstutowicz

Vitoldus, Lithuania, Magnus Dux

Vytautas, Lietuva, Didysis Kunigaikštis

Vitaŭt, Litva, Vjaliki Knjazʹ

Witold, Litwa, Wielki Książe

Witold, Litauen, Grossfürst

Witold, Lithuanie, Grand Duc

- Großfürst

Geschlecht:

- Mann

Geboren:

- XX.XX.1350

Gestorben:

- 27. Oktober 1430

Codex epistolaris a. 1376-1430

Jagiełło, Polen, König

Jagiełło, Polen, König

(1351 - 1434)

Jagiello, Polen, König

Władysław II., Polen, König

Wladislaw II., Polen, König

Władysław Jagiełło II., Polen, König

Jogaila, Litauen, Großfürst

Jagiełło

Jagajlo

Władysław II., Jagiełło

- König

Geschlecht:

- Mann

Geboren:

- XX.XX.1351

Gestorben:

- 1. Juni 1434

Sterbeort:

- Horodok (Lemberg)

Poln. König aus der Familie der Jagiellonen (1388-1434); Großfürst von Litauen; Mitbegründer der Poln.-lit. Union

Familiäre Beziehungen

Witold, Litauen, Großfürst (Vetter)

Jagiellonowie, Familie

Hedwig, Polen, Königin (1. Ehefrau)

Elisabeth, Polen, Königin, 1372-1420 (3. Ehefrau)

Sophie, Polen, Königin (4.Ehefrau)

Wladislaw III., Polen, König (Sohn)

Kasimir IV., Polen, König (Sohn)

Jadwiga, Polen, Prinzessin (Tochter)

Vom Livländischen Krieg (1558-82/83) bis zum Großen Nordischen Krieg (1700-1721)

Dieses regionale Machtgefüge wurde durch den vom Moskauer Zaren entfachten Livländischen Krieg (1558–82/83) verändert. Livland brach unter dem Druck auseinander und suchte sich neue Schutzmächte. Das nördliche Estland fiel an Schweden, die Insel Saaremaa / Ösel an Dänemark. Polen-Litauen, das sich mit der Realunion von Lublin 1569 zu einem Wahlkönigtum wandelte, breitete sich bis in den Süden des estnischen Siedlungsgebiets aus. Der letzte livländische Ordensmeister begründete als polnischer Lehnsmann das Herzogtum Kurland. In weiteren Kriegen verlor Polen jedoch die Gebiete nördlich der Düna 1629 an Schweden, der neuen protestantischen Großmacht im Ostseeraum.

In diese Zeit der bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts reichenden militärischen Konflikte („Hundertjähriger Livländischer Krieg“, 1558–1660/61) fällt auch die Gründung von Universitäten im Baltikum. Im Zuge der Gegenreformation war 1579 ein Jesuitenkolleg in Vilnius / Wilna gegründet worden, das erhebliche Ausstrahlung auf die polnisch-livländischen Gebiete bis nach Tartu entwickelte. Kurland sowie weite Teile Livlands blieben zwar protestantisch, doch im südöstlichen Teil Livlands, im bis zum späten 18. Jahrhundert polnischen Lettgallen, setzte sich der Katholizismus durch, der dort bis heute dominiert.

Nach dem Frieden von Altmark 1629 gründete die protestantische Vormacht Schweden 1632 in Tartu ebenfalls eine Universität. Deren Wirkung blieb zunächst jedoch begrenzt. Allerdings genießt die Zeit der schwedischen Herrschaft über das estnische und lettische Gebiet gerade in Hinblick auf die Initiativen in der Bildungspolitik eine hohe Wertschätzung im Geschichtsbild der Esten und Letten. Demgegenüber wurden im späten 17. Jahrhundert allenfalls die ideologischen Rahmenbedingungen geschaffen, denn auch die Bauern sollten ja die Bibel lesen können. So entstanden in dieser Zeit erste Bibelübersetzungen ins Lettische und Estnische. Insgesamt aber waren es meist lokale Bemühungen um Armen- oder Bauernschulen, die Früchte trugen, bis sie im Großen Nordischen Krieg von 1700 bis 1721 verebbten.

Von 1721 bis 1819

Dieser Krieg führte in der gesamten Region zu großen Verheerungen und zu einem dramatischen Bevölkerungsrückgang. Zudem veränderte er erneut die Machtverhältnisse. Schweden verlor seine Provinzen Est- und Livland, die sich dem russischen Zaren

unterwarfen. Beide blieben zunächst weitgehend autonom unter der Verwaltung der deutschen Ritterschaften, denen der Zar in ihren Kapitulationen 1710 äußerst vorteilhafte Privilegien gewährt hatte, unter anderem in Bezug auf Religion und Sprache. Nur von kurzer Dauer waren in den 1780er Jahren Versuche von

, die überkommenen provinziellen Verwaltungsstrukturen an die Gepflogenheiten im übrigen Reich anzugleichen. Nach ihrem Tod 1796 stellte ihr Sohn Paul I. den Status quo ante wieder her – mit einer Ausnahme: auch die Ostseeprovinzen mussten von nun an Rekruten für die Armee des Zaren stellen.

Peter I., Russland, Zar

Peter I., Russland, Zar

(1672 - 1725)

Peter, der Große

Petr I., Rossija, Imperator

Petros Alexiobitzes

Peter I., Rossija, Czar

Peter I., Rossija, Imperator

Peter I., Russia, Emperor

Peter I., Russland, Kaiser

Peter, the Great

Peter Alexejewitsch I., Russland, Zar

Petr' Alekc''ewič'

Pe͏̈tr, Pervyj

Petr, Pervyj

Petr

Petr I., Rossija, Car'

Pe͏̈tr I., Russland, Zar

Pe͏̈tr, Velikij

Petr, Velikij

Pe͏̈tr, Welikij

Pe͏̈tr Alekseevič I., Rossija, Imperator

Pe͏̈tr Alekseevič I., Russland, Zar

Petros, Rhussia, Autokrator

Petrus, Magnus

Petrus I., Russia, Imperator

Petrus I., Czaar

Petrus Alexiowicius, Russia, Tzarus

Petrus Alexiowiczius, Russia, Tzarus

Petrus Alexejewicz I., Rußland, Kayser

Petrus Alexiewiz, Car

Pierre, le grand

Pierre-Le-Grand

Pjotr Aleksjewitsch

Pjotr I., Russland, Zar

Pjotr Alksejewitsch I., Russland, Zar

Peter Alexiewitz, Czar

Peter Alexiewiz, Czaar

Petrus Alexiewiz, Czaar

Petrus Alexiewitz, Czaar

Pierre I., Russie, tsar

Pierre I., Russie, czar

Pierre, Russie, Empereur

Petrus Alexiowitz" I., Rußland, Zar

Pe͏̈tr I., Rossija, Imperator

Petrus Alexowitz

Peter I, Russia, czar

Petr, Rußland, Zar, I.

Petr Aleksievič, Rossija, Car, I.

Pedro el Grande

Peter Alexejewitsch, Rußland, Zar, I.

Peter Alexeowitz, Czaar

Peter Alexiewitz, Rußland, Zar

Peter Alexiewiz, Rußland, Kaiser, I.

Peter Alexiowitz, Rußland, Kaiser

Peter I. Kaiser von Russland

Peter I. von Russland

Peter den Store

Peter der Erste

Peter der Grosse

Peter the Great

Peter, Groß-Rußland, Zar, I.

Peter, Rußland, Kaiser, I.

Peter, Rußland, Zar, I.

Peter, Zar

Petr I. Kaiser von Rußland

Petr Velikij

Petr Velikij, Rossija, Imperator

Petrus, Magnus Imperator, I

Petrus, Rußland, Kaiser, I.

Petrus, Rußland, Zar, I.

Petrus, magnus

Pierre I.

Pierre le Grand

Piotr Wielki

Pjotr Alexejewitsch, Rossija, Car', I.

Pjotr I. Alexejewitsch

Pjotr, Rossija, Car', I.

Pe͏̈tr Alexiewiz, Czaar

Pe͏̈tr, Rußland, Kaiser, I.

Pe͏̈tr, Rußland, Zar, I.

Czar Peter Alexiewitz

Keizer van Rusland Peter de Groote

- Zar

- Kaiser

Geschlecht:

- Mann

Geboren:

- 9. Juni 1672

Gestorben:

- 8. Februar 1725

Geburtsort:

- Moskau

Sterbeort:

- Sankt Petersburg

russ. Zar seit 1682, russ. Kaiser seit 1721

Familiäre Beziehungen

Alexei, Russland, Zar (Vater)

Natalʹja K. Naryškina (Mutter)

Alexei, Russland, Zarewitsch, 1690-1718 (Sohn)

Katharina I., Russland, Zarin (2. Ehefrau)

Elisabeth, Russland, Zarin (Tochter)

Katharina II., Russland, Zarin

Katharina II., Russland, Zarin

(1729 - 1796)

Katharina, die Große

Caterina II., Russia, Imperatrice

Caterina II., Russia, Zarina

Catharina II.

Sophie Auguste, Anhalt-Zerbst, Prinzessin

Catharina II., Russia, Imperatrix

Catharina II., Russland, Kaiserin

Catharina II., Russland, Zarin

Catharina Alexiewna, Rußland, Großfürstin

Catharina Alexiewna

Catharina Alexiewna, Russland, Kaiserin

Catharina Alexiejewna, Russland, Kaiserin

Catharine II., Russland, Kaiserin

Catherine II., Russia, Empress

Cathérine II., Russie, impératrice

Cathérine, Russie, impératrice

Catherine, la Grande

Cathérine II., Russland, Zarin

Cathérine Alexéievna, Russie, Grande-Duchesse

Cathérine II.

Caterine, Russie, imperatrice

Cathirine II.

Cathirine II., Russland, Zarin

Cathirine Alexiievna, Russie, Grand-Duchesse

Catterina II.

Ekaterina II., Rossija, Carica

Ekaterina II, Rossijskaja carica

Ekaterina II., Rossija, Imperatrica

Ekaterina II., Imperatrica

Ekaterina II., Russland, Zarin

Ekaterina II, Zarin von Russland

Ekaterina II., Russland, Kaiserin

Ekaterina Alekseevna II., Rossija, Imperatrica

Ekaterina Alekseevna, Russland, Zarin

Ekaterina Alekseevna II., Rossija, Carica

Ekaterina Aleksievna II., Rossija, Imperatrica

Ekaterina Aleksěevna

Ekaterina, Velikaja

Ekaterina II., Imperatrica vserossijskaja

Ekaterina, Imperatorskoe Veličestvo

Ekaterina

Jekaterina Alexejewna II., Rossija, Carica

Katharina II.

Katarzyn II., carowa Rosji

Kateřina II.

Kateřina, Veliká

Katharina II., Russland, Kaiserin

Katharina Alexejewna, Russland, Zarin

Katharina Alexiewna, Anhalt, Fürstin

Katharina Alexiewna, Ascanien, Gräfin

Katharina Alexiewna, Engern, Herzogin

Katharina Alexiewna, Sachsen, Herzogin

Katharina Alexiewna, Westphalen, Herzogin

Sophie Friederike Auguste, Anhalt-Zerbst, Prinzessin

Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst

Catherina II., van Rusland

Catherina II., Rusland, Tsarina

Catherina, Rußland, Kaiserin, II.

Katarina II.

I. K. M. d. K. a. R.

J. K. M. D. K. a. R.

J. M. d. K. a. R.

Catherine, the Great

Ekaterina II, Impératrice de Russie

Ekaterina II, Empress of Russia

Catherine II, Zarin von Russland

Catherine II, Impératrice de Russie

Catherine II, Empress of Russia

Katharina II, Impératrice de Russie

Katharina II, Empress of Russia

Katharina, die Grosse, Zarin von Russland

Katharina, die Grosse, Impératrice de Russie

Katharina, die Grosse, Empress of Russia

Katharina 2, Zarin von Russland

Katharina 2, Russland, Zarin

Catharina II, Zarin von Russland

Catherine II, impératrice de Russie

Katharina II, Zarin von Russland

Katharina II, Kaiserin von Russland

Katharine II., Russland, Kaiserin

Kathrina, Russland, Kaiserin

Aecaterina, Secunda

Catharina Alexiewna, Rußland, Kaiserin

Catherine II.

Ekaterina, Imperatrica, II.

Katarina II.

Katharina, Rußland, Kaiserin, II.

Katharina, Rußland, Zarin, II.

Katharine, Rußland, Kaiserin, II.

Sophie Friederike Auguste, Prinzessin von Anhalt-Zerbst

Sophie Auguste Friederike, Prinzessin von Anhalt-Zerbst

Sophie Auguste Friederike, Anhalt-Zerbst, Prinzessin

Sophie Auguste Friederike, Anhalt-Zerbst, Fürstin

Sophie Auguste Friederike, Anhalt, Fürstin

Sophie Auguste Friederique, Anhalt, Fürstin

Catterina, II.

Ekaterina, Rossija, Carica, II.

Katharina, Rußland, Zarin, II.

Императрица Екатерина Вторая

Екатерина Алексеевна, Россия, Императрица, Вторая

Екатерина Алексеевна, Россия, Императрица, II.

- Kaiserin

Geschlecht:

- Frau

Geboren:

- 2. Mai 1729

Gestorben:

- 17. November 1796

Geburtsort:

- Stettin

Sterbeort:

- Zarskoje Selo

1762-1796 Kaiserin von Russland

Familiäre Beziehungen

Friedrich VII. Magnus, Baden-Durlach, Markgraf (Urgroßvater)

Christian August, Holstein-Gottorf, Herzog (Großvater)

Albertina Friederike, Baden-Durlach, Markgräfin (Großmutter)

Johanna Elisabeth, Anhalt-Zerbst, Fürstin (Mutter)

Peter III., Russland, Zar (Ehemann)

Paul I., Russland, Zar (Sohn)

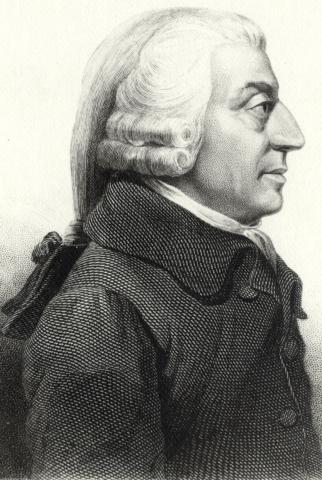

Der aus den Ordensvasallen hervorgegangene deutsche Adel der nunmehr drei russischen Ostseeprovinzen Est-, Liv- und Kurland, d.h. in erster Linie die Ritterschaften, behielt cum grano salis seine lokale Vormachtstellung bis ins 20. Jahrhundert hinein bei, weshalb er grundsätzlich dem russischen Herrscherhaus der Romanows gegenüber loyal blieb. Die weit überwiegend bäuerlichen Esten und Letten blieben demgegenüber hinter ihren deutschen Gutsherren nahezu unsichtbar. Die Herausbildung der Gutswirtschaft hatte seit dem 16. Jahrhundert die Rechte der Bauern sukzessive eingeschränkt. Da im Russländischen Reich Leibeigenschaft herrschte, gab es auch nach 1710 keine Wende zum Besseren. Erst die mit der Aufklärung nach Russland gelangten humanistischen Ideen und die von

wurden nach den napoleonischen Kriegen – die vor allem die litauischen Gebiete und Kurland heimsuchten – in den Jahren 1816 bis 1819 die Bauern in Est-, Liv- und Kurland zumindest rechtlich befreit. Sie erhielten jedoch weder Freizügigkeit noch eigenes Land. So blieben sie wirtschaftlich abhängig von den Gutsherren.

vertretene Auffassung der Unproduktivität von Sklavenarbeit änderten die Haltung des deutschen Adels gegenüber den Bauern. Vor dem Hintergrund der preußischen Bauernbefreiung von 1807 und unter dem Druck von Zar

Aleksandr I., Russland, Zar

Aleksandr I., Russland, Zar

(1777 - 1825)

Aleksandr I., Rossija, Carʹ

Aleksandr I., Rossija, Imperator

Aleksandr I., Rußland, Zar

Alexander I., Russia, Emperor

Alexander I., Rußland, Kaiser

Alexander I., Russland, Zar

Alexander I., Reussen, Kaiser

Alexander I., Russland, Czar

Alexander Pawlowitsch I., Russland, Kaiser

Alexander Pawlowitsch I., Rußland, Kaiser

Alexander Pawlowitsch, Russland, Zar

Alexandre

Alexandre I.

Alexandre I., Russie, Empereur

Alexandre I., Russie, Roi

Alexandre I., Rußland, Kaiser

Alexandre I., Russie, Tsar

Alexandre, Russland, Kaiser I

Rußland I., Alexander, Kaiser

Fedor Kuzmich

Feodor Kuzmich

Fyodor Kuzmich

Aleksandr Pavlovič, Russland, Zar

Aleksandr Pavlovič I., Zar von Russland

Aleksandr Pavlovič I., Tsar de Russie

Aleksandr Pavlovič I., Czar of Russia

Aleksandr Pavlovič I., Rossija, Imperator

Aleksandr Pavlovič I., Rußland, Kaiser

Aleksandr Pavlovič

Alexander Pawlowitsch

Alexander Pawlowitsch I., Rußland, Zar

Alexandre Pawlowitsch I., Rußland, Kaiser

Alexander Pawlowitsch I., Rußland, Kaiser

Alexander I., Zar von Russland

Alexander I., Tsar de Russie

Alexander I., Czar of Russia

Alexander I., von Russland

Alexander I., Rußland, Kaiser

Alexandre I., Zar von Russland

Alexandre I., Tsar de Russie

Alexandre I., Czar of Russia

Alexandre I., Russie, Empereur

Alexandre I., Rußland, Kaiser

Aleksandr I., Rossijskij car

Aleksandr I., Imperator vserossijskij

Aleksandr I., Zar von Russland

Aleksandr I., Tsar de Russie

Aleksandr I., Czar of Russia

Aleksandr I., Kaiser v. Russland

Aleksandr I., Rossija, Carʹ

Aleksandr Pavlovič Romanov

Alexander Pawlowitsch Romanow

Alexander I. Pawlowitsch, Russland, Zar

M.gr Le Grand-Duc, Empereur de Russie

Alessandro Paulowitsch

Alexander der Erste

Александр Павлович, Император российский

Александр I., Император российский

- Zar

- Kaiser

Geschlecht:

- Mann

Geboren:

- 23. Dezember 1777

Gestorben:

- 1. Dezember 1825

Geburtsort:

- Sankt Petersburg

Sterbeort:

- Taganrog

Russ. Kaiser aus dem Hause Romanow-Holstein-Gottorp; König von Polen; Großfürst von Finnland. - Nach einer Theorie war sein Tod nur vorgetäuscht u. er lebte unter dem Namen Fedor Kuzʹmič als Einsiedler bis 1864 weiter

Familiäre Beziehungen

Paul I., Russland, Zar (Vater)

Maria, Russland, Zarin (Mutter)

Elisabeth, Russland, Zarin (Ehefrau)

Gustaw Ehrenberg (Sohn)

Von 1820 bis zur russischen Revolution 1905

Dass die Gutsherren nun der Patronatspflichten für „ihre“ Bauern entbunden waren, erwies sich vor allem in den 1840er Jahren als folgenreich, als die Ostseeprovinzen von der europaweiten Hungerkrise getroffen wurden. Zunächst von Gerüchten motiviert, dass jeder, der zum „Zarenglauben“ übertrete, „warmes Land“ in den Weiten Russlands erhalte, konvertierten damals gut 100.000 Esten und Letten zur Orthodoxie. Zwar war die Regierung diesen Gerüchten sofort entschieden entgegengetreten, doch riss die Bewegung nicht ab. Diese kam somit einer sozialen Revolution gleich, handelte es sich doch in erster Linie um eine Flucht der Bauern aus der Abhängigkeit von den Gutsherren und lutherischen Pastoraten. Was aus deutscher Sicht dem Auftakt zu einer gezielten „Russifizierung“ der Ostseeprovinzen gleichkam, war tatsächlich auch für die Regierung und die orthodoxe Kirche eine Überraschung. Niemand war auf die Konvertiten vorbereitet, was sich auf deren spirituelle Betreuung nicht unbedingt positiv auswirkte, da es weder ausreichend Kirchen noch der lokalen Sprachen mächtige Priester gab. Der Umstand, dass eine Rekonversion aus der Orthodoxie im Russländischen Reich verboten war, führte in der Folge zu vielen Konflikten, wenn sich z.B. frisch Konvertierte in Ermangelung einer orthodoxen Infrastruktur auf dem Lande zur geistlichen Betreuung wieder an die lutherischen Pastoren wandten, denen dafür der Prozess gemacht wurde.

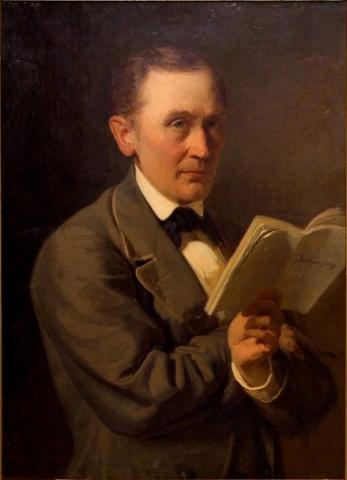

Seit den 1820er Jahren hatte sich ein von aufklärerischen und romantischen Idealen geleitetes Interesse der gebildeten Schichten an lokaler Geschichte und bäuerlichen Traditionen entwickelt – hier vor allem durch die sog. Literati, Universitätsabsolventen deutscher Herkunft. Zahlreiche gelehrte Gesellschaften beschäftigten sich intensiv mit Sprache und Kultur der Esten und Letten, da man davon ausging, dass sich die Bauern früher oder später assimilieren würden. Der ursprünglich archivarische Ehrgeiz hinter diesem Interesse machte bald einem emanzipatorischen Impetus Platz, zumal sich mit der Zeit auch einige der damals noch recht wenigen estnischen und lettischen Gelehrten diesen Kreisen anschlossen. Als direktes Ergebnis dieser Zusammenarbeit darf Ende der 1850er Jahre die Schaffung des estnischen Epos „Kalevipoeg“ durch

, einen Gelehrten estnischer Herkunft, gelten.

Seit den 1820er Jahren hatte sich ein von aufklärerischen und romantischen Idealen geleitetes Interesse der gebildeten Schichten an lokaler Geschichte und bäuerlichen Traditionen entwickelt – hier vor allem durch die sog. Literati, Universitätsabsolventen deutscher Herkunft. Zahlreiche gelehrte Gesellschaften beschäftigten sich intensiv mit Sprache und Kultur der Esten und Letten, da man davon ausging, dass sich die Bauern früher oder später assimilieren würden. Der ursprünglich archivarische Ehrgeiz hinter diesem Interesse machte bald einem emanzipatorischen Impetus Platz, zumal sich mit der Zeit auch einige der damals noch recht wenigen estnischen und lettischen Gelehrten diesen Kreisen anschlossen. Als direktes Ergebnis dieser Zusammenarbeit darf Ende der 1850er Jahre die Schaffung des estnischen Epos „Kalevipoeg“ durch

Friedrich Reinhold Kreutzwald

Friedrich Reinhold Kreutzwald

(1803 - 1882)

F. R. Keliuciwaerde

F. R. Kreutzwald

Friedrich Reinhold Kreuzwald

Fridrich R. Krejcval'd

Fr. R. Kreutzwald

Friedrich R. Kreutzwald

Fridrich Rejngol'd Krejcval'd

Fridriks Reinholds Kreicvalds

Frīdrihs Reinholds Kreicvalds

Fr. Krejcval'd

F. R. Kreuzwaldus

Fr. Krėjcval'd

Fridrich Krėjcval'd

Friedrich Kreutzwald

F. R. Krejcval'd

Fr. R. Kreutzwaldi

Friedrich Reinhold Kreutzwaldi ''Kalevipojast''

Fr. R. Kreutzwaldi, ''Kalevipojast''

- Volkskundler

- Arzt

Geboren:

- 26. Dezember 1803

Gestorben:

- 25. August 1882

Geburtsort:

- Jõepere

Sterbeort:

- Tartu

Schriftsteller ; Estn. Schriftsteller

Zugleich leitete das Aufkommen einer estnischen und lettischen Tagespresse das „nationale Erwachen“ ein. Zwar war dies keineswegs ein einheitlicher, linear verlaufender Prozess, wie ihn sich eine nationale Geschichtsschreibung nur allzu gerne vorstellt. Aber am Ende stand die nicht zu übersehende Präsenz der Esten und Letten, vor allem in kultureller Hinsicht: Neben einer eigenen Presse entwickelten sich eine eigenständige Literatur, Musik und Kunst, die parallel neben dem zuvor dominierenden deutschen Kulturleben existierte und mit dem Bau von Theatern und Opernhäusern in den Hauptstädten ihren Ausdruck in der Architektur fand (z.B. das Endla-Theater in Pärnu / Pernau von 1911 und das Estonia-Theater in Tallinn von 1913). Die nach deutschem Vorbild 1869 von den Esten und 1873 von den Letten erstmals organisierten nationalen Liederfeste wurden zu einer festen kulturpolitischen Institution, deren Tradition bis heute wachgehalten wird.

Zugleich führte eine Bevölkerungsexplosion dazu, dass viele junge Bauern in die Städte zogen, da der Zuwachs von der Landwirtschaft nicht mehr absorbiert werden konnte. Bereits um 1870 stellten Esten in Tallinn bereits mehr als die Hälfte der Einwohner. Die Industrialisierung der Städte, in die dieses Wachstum partiell abgeleitet wurde, förderte auch die soziale und politische Diversifizierung der Bevölkerung. Zugleich wurden estnische Bauern vermehrt zu Pächtern und Landbesitzern, wodurch sich die Abhängigkeit von den Gutsherren allmählich abschwächte. Als die Esten 1904 in Tallinn sogar erstmals mit einer estnisch-russischen Liste die Lokalwahlen gewannen und die Administration der Provinzhauptstadt übernahmen, war dies ein beunruhigendes Signal für all diejenigen, die an die Unveränderlichkeit der deutschen Dominanz glaubten.

Im Gegensatz zu Litauen, das in die maßgeblich von polnischer Seite organisierten Aufstände gegen das Zarenreich von 1830/31 und 1863/64 hineingezogen wurde, auf die Repressionen der Regierung folgten (wie etwa das Verbot des Drucks litauischer Bücher in lateinischen Lettern), blieben die Ostseeprovinzen von dergleichen Eingriffen verschont. Die sieben Jahre nach ihrer Bestätigung im Reich 1870 auch in den Ostseeprovinzen eingeführte russische Städteordnung, die eine in Kurien gewählte Stadtverordnetenversammlung vorsah, ermöglichte eine politische Diversifizierung und ließ die Städte erstmals Wahlkämpfe erleben. Hier trafen zunächst vor allem die ethnischen Milieus aufeinander. Die nach den Resultaten der Volkszählung von 1897 nahezu vollständige Alphabetisierung der Esten beförderte aber neben der Verbreitung von nationalen Ideen auch die Rezeption sozialistischer Schriften – beides, Nationalismus und Sozialismus, waren in den Ostseeprovinzen in erster Linie Ideologien der Emanzipation von deutscher bzw. russischer Vormacht, die ja sowohl national als auch sozialökonomisch gedeutet werden konnten.

Im Gegensatz zu Litauen, das in die maßgeblich von polnischer Seite organisierten Aufstände gegen das Zarenreich von 1830/31 und 1863/64 hineingezogen wurde, auf die Repressionen der Regierung folgten (wie etwa das Verbot des Drucks litauischer Bücher in lateinischen Lettern), blieben die Ostseeprovinzen von dergleichen Eingriffen verschont. Die sieben Jahre nach ihrer Bestätigung im Reich 1870 auch in den Ostseeprovinzen eingeführte russische Städteordnung, die eine in Kurien gewählte Stadtverordnetenversammlung vorsah, ermöglichte eine politische Diversifizierung und ließ die Städte erstmals Wahlkämpfe erleben. Hier trafen zunächst vor allem die ethnischen Milieus aufeinander. Die nach den Resultaten der Volkszählung von 1897 nahezu vollständige Alphabetisierung der Esten beförderte aber neben der Verbreitung von nationalen Ideen auch die Rezeption sozialistischer Schriften – beides, Nationalismus und Sozialismus, waren in den Ostseeprovinzen in erster Linie Ideologien der Emanzipation von deutscher bzw. russischer Vormacht, die ja sowohl national als auch sozialökonomisch gedeutet werden konnten.

Russische Eingriffe in die Ostseeprovinzen kulminierten in den 1880er Jahren, als unter dem neuen Zaren

neben einigen administrativen Reformen z.B. im Bereich der Justiz und Polizei Russisch als Amts- und Unterrichtssprache eingeführt wurde. Zwar wurden weder die lutherische Kirche noch die Ritterschaften entmachtet, doch verschlechterte gerade die sprachliche „Russifizierung“ des Bildungsbereichs die Jobaussichten vieler deutscher Intellektueller, die nie Russisch gelernt hatten. Insgesamt verhieß dieser Zentralisierungsdruck aus dem Imperium für viele Deutsche nichts Gutes. Aber auch die Hoffnungen mancher Esten und Letten, mit russischer Hilfe die deutsche Vormacht zu brechen, zerstob; zugleich aber öffnete die Kenntnis der Reichssprache Möglichkeiten im Reichsinnern, sei es als Kindermädchen, Student oder Gutsverwalter.

Aleksandr III., Russland, Zar

Aleksandr III., Russland, Zar

(1845 - 1894)

Alexander III., Russland, Zar

Alexander III., Russland, Kaiser

Aleksandr Aleksandrovič III., Rossija, Imperator

Aleksandr III., Rossija, Car'

Aleksandr Aleksandrovič III., Russland, Zar

Aleksandr Aleksandrovič, Rossija, Velikij Knjazʹ

Alexander Alexandrowitsch III., Russland, Zar

Alexander III., Russia, Emperor

Alexandre III., Russie, Empereur

Aleksandr III., Rossija, Imperator

Aleksandr III, Zar von Russland

Alexander III, Zar von Russland

Alexandre III, Zar von Russland

Alexander, Russland ; Zar 3

Aleksandr III, Rossijskij car

Aleksandr III, Imperator vserossijskij

Александр III

- Zar

Geschlecht:

- Mann

Geboren:

- 10. März 1845

Gestorben:

- 1. November 1894

Geburtsort:

- Sankt Petersburg

Sterbeort:

- Livadija

Russischer Zar aus dem Hause Romanow-Holstein-Gottorp, von 1855 bis 1881 Zar von Russland

Familiäre Beziehungen

Aleksandr II., Russland, Zar (Vater)

Maria, Russland, Zarin (Mutter)

Maria, Russland, Zarin (Ehefrau)

Nikolaj II., Russland, Zar (Sohn)

Ksenija Aleksandrovna Romanova (Tochter)

Michael, Russland, Großfürst (Sohn)

Olʹga Aleksandrovna Romanova (Tochter)

Georgi Alexandrowitsch, Russland, Großfürst (Sohn)

Von der russischen Revolution bis zur Staatsgründung

Die russische Revolution von 1905 machte deutlich, wie sehr die sozialen und ethnischen Unterschiede in der Region zu politischen Faktoren geworden waren. Einer Schätzung zufolge wurden im heißen Herbst 1905 40 Prozent der deutschen Gutshäuser in den Ostseeprovinzen beschädigt, vornehmlich im lettischen Siedlungsgebiet. Neben dieser sozial wie ethnisch motivierten Gewalt brachte die Revolution aber auch konstruktive Entwicklungen, führte doch die Liberalisierung der Gesellschaft nach dem Oktobermanifest von Zar

auch in den Ostseeprovinzen zur nun legalen Gründung von Parteien. Somit traten bürgerlich-nationale Parteien neben die bereits bestehenden, illegalen sozialdemokratischen. Auch partizipierten jetzt Abgeordnete aller Nationalitäten der Ostseeprovinzen an der Demokratieerfahrung in der Sankt Petersburger Staatsduma. Nach Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 verkündeten sie vor der Duma ihre Loyalität, doch forderten sie als Gegenleistung für ihren Einsatz im Krieg umfangreiche Autonomierechte. Die Deutschen der Ostseeprovinzen wiederum erlebten im Sommer 1914 scharfe Einschnitte in ihrem Alltag, nachdem der Gebrauch ihrer Muttersprache in der Öffentlichkeit sowie ihre Vereine und Druckerzeugnisse verboten worden waren. Zwar kam es hier nicht wie in Moskau zu antideutschen Ausschreitungen, doch wurde die traditionelle Loyalität der Oberschicht zum Zarenhaus auf eine harte Probe gestellt – gleichwohl dienten zahlreiche deutschbaltische Offiziere in der russischen Armee.

Nikolaj II., Russland, Zar

Nikolaj II., Russland, Zar

(1868 - 1918)

Nikolaus II., Russland, Zar

Nicolaus II., Russland, Kaiser

Nikolaj Aleksandrovič, Russland, Zar

Nikolaus II., Russland, Kaiser

Nikolaus Alexandrowitsch, Russland, Zar

Nikolaj Aleksandrovitsj, Russland, Zar

Nikolaj Aleksandrovič Romanov

Nikolaj Aleksandrovitsj Romanov

Nikolaj II., Rossija, Car'

Nikolaj II., Russland, Kaiser

Nicholas, Emperor of Russia, II

Nikolaj II., Rossija, Imperator

Nikolaj II.

Николај II Александрович

Николай II

Николай Александрович Романов

Микола II

- Zar

Geschlecht:

- Mann

Geboren:

- 18. Mai 1868

Gestorben:

- 17. Juli 1918

Geburtsort:

- Puschkin (Stadt)

Sterbeort:

- Jekaterinburg

Wirkungsort:

- Sankt Petersburg

1894-1917 Zar, Vertreter des Gottesgnadentums und autokratischer Alleinherrscher, dadurch Verursacher der Russischen Revolutionen von 1905 und 1917; 1904 verantwortlich für den Russisch-Japanischen Krieg; 1914 Befehl zur russischen Generalmobilmachung, die den Ersten Weltkrieg einleitete; 1915-1917 als Oberbefehlshaber zumeist an der Front, 1917 Abdankung; 1918 von Rotgardisten ermordet

Familiäre Beziehungen

Aleksandr III., Russland, Zar (Vater)

Maria, Russland, Zarin (Mutter)

Georgi Alexandrowitsch, Russland, Großfürst (Bruder)

Michael, Russland, Großfürst (Bruder)

Alexandra, Russland, Zarin (Ehefrau)

Olga, Russland, Großfürstin (Tochter)

Tatjana, Russland, Großfürstin (Tochter)

Maria, Russland, Großfürstin (Tochter)

Anastasia, Russland, Großfürstin (Tochter)

Aleksei, Russland, Zarewitsch, 1904-1918 (Sohn)

Im Gegensatz zu den litauischen Gebieten und Kurland, die bereits 1915 von deutschen Truppen besetzt worden waren, blieb das estnische Siedlungsgebiet bis zum Herbst 1917 von direkten Kriegshandlungen verschont, als die Inseln in deutsche Hände fielen. Somit bekam Estland die Auswirkungen der russischen Revolutionen von 1917 zu spüren – die Euphorie nach dem Sturz des Zaren, die Institution der Arbeiter- und Soldatensowjets und schließlich die Agonie infolge der Unfähigkeit der neuen bürgerlichen Regierung, ihre Versprechen auch umzusetzen. Allerdings verdankt Estland dieser Regierung ein Autonomiestatut, das die Provinzgrenzen entlang der ethnografischen Siedlungsgebiete zog und mit dem Landtag (estn. _Maapäev _oder Maanõukogu) ein gewähltes Provinzparlament einführte. Mit dem Tallinner Bürgermeister

(im Amt 1913–1917), der nun zum Gouvernementskommissar ernannt wurde, gelangte zudem erstmals ein Este an die Spitze der Administration Estlands. Die Deutschen waren somit entmachtet.

Jaan Poska

Jaan Poska

(1866 - 1920)

Ivan Poska

Ivan Ivanovič Poska

J. Poska

Jan Poska

Jaan Ivan Poska

- Politiker

- Jurist

Geschlecht:

- Mann

Geboren:

- 24. Januar 1866

Gestorben:

- 7. März 1920

Sterbeort:

- Tallinn

Estn. Politiker;Oberbürgermeister von Tallinn; Mitglied der Konstituierenden Versammlung (Asutav Kogu); Außenminister der Republik Estland

Familiäre Beziehungen

Vera Poska-Grünthal (Tochter)

Republik Estland 1918-1940 und Zweiter Weltkrieg

Dennoch blieb die Idee der Eigenstaatlichkeit auch jetzt noch utopisch, es ging um nationale Autonomie in einem demokratischen Russland. Erst die Machtübernahme der Bolschewiki Anfang November 1917, die sich kurz darauf auch in Tallinn wiederholte, ließ keine andere Wahl. Am 24. Februar 1918 erklärte sich Estland, vertreten durch ein sogenanntes Rettungskomitee des von den Bolschewiki noch im November 1917 abgesetzten Landtages, für selbständig. Am Tag darauf besetzten die deutschen Truppen Tallinn. Als der Weltkrieg beendet war und die deutsche Okkupation Anfang November 1918 zusammenbrach, war im Osten Europas der Krieg noch nicht zu Ende: Nun setzte die Rote Armee zum Angriff an, um die Revolution über die baltischen Staaten nach Europa zu tragen.

Von den drei in den Revolutionswirren gegründeten Staaten Estland, Lettland und Litauen hatte das erst Anfang 1918 von den Deutschen besetzte Estland sicher die günstigsten Startbedingungen; zumindest seine Grenzen standen dank des Autonomiestatuts von 1917 weitgehend fest. Der Angriff der Roten Armee konnte im Januar 1919 etwa 35 km vor Tallinn gestoppt werden. Im Mai trat in Tallinn eine mitten im Krieg demokratisch gewählte Nationalversammlung zusammen, die schon im Dezember ein Grundgesetz verabschiedete. Im Frieden von Tartu wurde im Februar 1920 der Krieg mit Sowjetrussland beendet. Im Rahmen dieses sog. Freiheitskrieges kam es auch zu einer militärischen Auseinandersetzung mit der von lettischem Boden aus operierenden deutschen Baltischen Landeswehr, die von der estnischen Armee, die auch einige lettische Einheiten unterhielt, Ende Juni 1919 bei Cēsis / Wenden geschlagen werden konnten. Mehr noch als die verlustreichen Grenzkämpfe gegen die Rote Armee, an der auf estnischer Seite auch die antibolschewistische russische Nordwest-Armee beteiligt war, führte der Sieg über den deutschen „Erzfeind“ zu einer Konsolidierung der Loyalität zum neuen Staat, für den zu kämpfen noch Ende 1918 nur wenige bereit gewesen waren. Zugleich war es der Sieg der Sozialdemokraten bei den Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung, der eine radikale, bereits im Oktober 1919 verabschiedete Agrarreform garantierte, mit der die revolutionären Hoffnungen vieler Esten auf Landbesitz erfüllt werden konnten.

Wie seine südlichen Nachbarn gab sich auch Estland eine demokratische Verfassung, wobei es sogar auf ein Staatsoberhaupt verzichtete und sich einen „Staatsältesten“ als Primus inter Pares in der Regierung verordnete. Die wirtschaftliche Umorientierung auf den europäischen Markt fiel indes nicht leicht. Durch die radikale Agrarreform war bäuerlicher Kleinbesitz anstelle des Großgrundbesitzes geschaffen worden, der wirtschaftlich gestützt werden musste. Der Fokus auf landwirtschaftliche Qualitätsprodukte in allen drei neuen Staaten machte sie zu Konkurrenten. Im Hinblick auf die Etablierung der Nationalkulturen war die Periode der Unabhängigkeit von unschätzbarem Wert: Estnisch wurde zur Sprache der Bildung und der nationalen Auseinandersetzung mit Politik. Ein eigenständiges Kulturleben entwickelte sich und fand internationale Anerkennung. Estland schrieb zudem mit dem 1925 verabschiedeten Gesetz über die Kulturautonomie der Minderheiten Geschichte, da es jenen unter anderem ermöglichte, ein Schulwesen aus eigenen Mitteln aufzubauen – von den Möglichkeiten dieses Gesetzes machten die Deutschen und die Juden Estlands Gebrauch.

Der antidemokratische Trend in Europa machte jedoch auch vor den baltischen Staaten nicht Halt. In Litauen kam es bereits 1926 nach einem Linksruck bei den Parlamentswahlen zu einem nationalistischen Putsch. In Estland und Lettland ereigneten sich ähnliche Umstürze 1934, was zumindest mittelbar mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise zusammenhing. Die autoritären Regime, die nun in allen drei Staaten errichtet wurden, waren keine totalitären Diktaturen, bedeuteten jedoch das Ende des Parlamentarismus und der bürgerlichen Freiheiten. Mit propagierter innenpolitischer Geschlossenheit wurde die außenpolitische Schwäche kaschiert. Estland gab sich Ende der 1930er Jahre eine neue Verfassung, die indes einen starken Präsidenten als Exekutive installierte – zu einer Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie kam es vor 1940 nicht mehr.

Als sich die ideologischen Antipoden Hitler und Stalin im Herbst 1939 verbündeten, war das Schicksal der drei Staaten besiegelt, die nun zur „Interessensphäre“ des Kremls zählten. Ende September erpresste Moskau von Tallinn ultimativ die Erlaubnis zur Stationierung von Einheiten der Roten Armee (25.000 Soldaten). Während Hitler im Juni 1940 in Paris einmarschierte, vollzog der Kreml die Annexion der drei Staaten. Flankiert von 400.000 einsatzbereiten Rotarmisten wurde ultimativ die Installation von moskaufreundlichen Regierungen verlangt. Sowjetische Emissäre inszenierten eine „sozialistische Revolution“ in den Hauptstädten. Im Juli fanden Pseudowahlen statt, durch die sich linksorientierte nationale Regierungen legitimieren ließen, in denen der kommunistische Einfluss marginal schien. Anfang August traten dann aber doch drei neue Republiken der UdSSR bei. Aus der militärischen Okkupation hatte sich eine formale Annexion entwickelt.

Als sich die ideologischen Antipoden Hitler und Stalin im Herbst 1939 verbündeten, war das Schicksal der drei Staaten besiegelt, die nun zur „Interessensphäre“ des Kremls zählten. Ende September erpresste Moskau von Tallinn ultimativ die Erlaubnis zur Stationierung von Einheiten der Roten Armee (25.000 Soldaten). Während Hitler im Juni 1940 in Paris einmarschierte, vollzog der Kreml die Annexion der drei Staaten. Flankiert von 400.000 einsatzbereiten Rotarmisten wurde ultimativ die Installation von moskaufreundlichen Regierungen verlangt. Sowjetische Emissäre inszenierten eine „sozialistische Revolution“ in den Hauptstädten. Im Juli fanden Pseudowahlen statt, durch die sich linksorientierte nationale Regierungen legitimieren ließen, in denen der kommunistische Einfluss marginal schien. Anfang August traten dann aber doch drei neue Republiken der UdSSR bei. Aus der militärischen Okkupation hatte sich eine formale Annexion entwickelt.

Sofort begann der Kreml, die gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen zu zerstören. Zahlreiche Personen aus Politik, Militär und Wirtschaft wurden ermordet oder verschleppt, Privatbesitz enteignet und die Medien auf den Stalinkult ausgerichtet. Der Terror erreichte am 14. Juni 1941 seinen Höhepunkt, als in lange vorbereiteten Massendeportationen von meist urbanen Eliten 10.000 „Volksfeinde“ aus Estland, darunter bis zu einem Drittel Kinder, in Arbeitsbataillone beziehungsweise nach Sibirien verbracht wurden. Ihre Überlebenschancen verschlechterten sich nicht zuletzt dadurch, dass sich die UdSSR seit dem 22. Juni des deutschen Angriffs erwehren musste.

Die Wehrmacht wurde angesichts des „schrecklichen“ Jahres 1940/41 unter Sowjetherrschaft bei ihrem Einmarsch mancherorts als Befreierin begrüßt. Bis Ende August 1941 war das baltische Gebiet besetzt. Zu den ersten Opfern gehörte die baltische Judenheit, die bis Ende 1941 großenteils ausgelöscht wurde. Insgesamt geht man bis 1944 von 200.000 jüdischen Opfern in Litauen, 66.000 in Lettland und 950 in Estland aus. Dass 95 Prozent der litauischen Juden ermordet wurden, in Estland hingegen ein Viertel, hing mit dem schleppenden Vormarschtempo der Wehrmacht zusammen. Es ermöglichte vielen der (nur) knapp 4.000 jüdischen Bürgern Estlands die Flucht. Im Laufe des Krieges fanden zudem Zehntausende mittel- und westeuropäische Juden auf baltischem Boden den Tod, auch in Estland.

Die Hoffnungen vieler Balten auf Restitution der Unabhängigkeit erfüllten sich unter Nazi-Besatzung nicht. Die drei Länder wurden für den Krieg ausgeschlachtet und die Bevölkerungen für den Kriegseinsatz mobilisiert – wenn auch zunächst nicht an der Waffe. Erst ab 1943 wurden sie auch in Einheiten der Waffen-SS eingezogen („Nichtgermanen“ durften nicht in der Wehrmacht kämpfen). Erste Werbekampagnen hatten jedoch wenig Erfolg. Als allerdings die Rote Armee 1944 wieder die Grenzen überschritt, erhielten die deutschen Verbände größeren Zulauf. Insgesamt kämpften gut 50.000 Esten (und über 100.000 Letten) in der Waffen-SS, oft genug gegen ihre eigenen Landsleute, die im Sommer 1941 in die Rote Armee zwangsmobilisiert worden waren.

Bis September 1944 wurden die baltischen Hauptstädte von der Roten Armee zurückerobert. Während der „Großen Flucht“ gelangten Hunderttausende über die Ostsee oder den Landweg nach Westen. Die Länder hatten zu diesem Zeitpunkt auch ihre nationalen Minderheiten verloren: Die Juden, Russen, Polen und Roma waren großenteils vernichtet, die Deutschen 1939/40 umgesiedelt und die Estlandschweden repatriiert worden. Kaum je in ihrer Geschichte waren die baltischen Staaten ethnisch so homogen wie damals. Wer in der Heimat geblieben war, geriet jedoch im Stalinismus von vornherein unter den Verdacht der Kollaboration.

In der Sowjetunion bis zur erneuten Staatsunabhängigkeit

Nach der Rückeroberung setzte sich der Prozess der Sowjetisierung fort. Der bewaffnete Widerstand der „Waldbrüder“ währte vor allem in Litauen bis in die frühen 1950er Jahre. Schon weil es auf dem Land an sprachkundigen Kadern mangelte, war die Sowjetmacht dort schwach. Um dem abzuhelfen, wurde die Kollektivierung der Landwirtschaft spätestens 1948 forciert. Zu deren Unterstützung kam es schließlich im März 1949 in allen drei Ländern zu einer zweiten Massendeportation, von der 21.000 Menschen aus der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik (SSR) erfasst wurden. Zum Ende des Jahres war die Kollektivierung nahezu abgeschlossen. Beim Tod Stalins 1953 waren die drei Republiken befriedet, aber kaum loyal.

Unter

, von 1953 bis 1964 sowjetischer Parteichef, kehrten die Deportierten aus dem Gulag zurück, und es kam zu einer weitgehenden Entspannung in der gesamten Sowjetunion. Wohnungsbauprogramme und Investitionen in die Konsumgüterindustrie führten zu einem bescheidenen Anstieg des Lebensstandards, es entstanden auch mehr Freiräume für die nationalen Kulturen, deren sozialistische Form zu fördern die UdSSR sich auf die Fahnen geschrieben hatte. Der „Eiserne Vorhang“ wurde durchlässiger, sowohl für Touristen und Schmuggelgut als auch für westliche Radiostationen – und in Nordestland für das finnische Fernsehen. In den 1970er Jahren hatten sich Esten, Letten und Litauer so gut es ging in der Parteidiktatur eingerichtet.

Nikita Sergeevič Chruščëv

Nikita Sergeevič Chruščëv

(1894 - 1971)

Nikita S Chruščëv

Nikita S. Chruščev

N. S. Chroestsjow

N. S. Chruščëv

Mykyta Serhijovyč Chruščov

N. S. Chruschtschow

Nikita Chruschtschow

Nikita S. Chruschtschow

N. S. Chruscov

N. S. Chrusjtjov

N. S. Chrustschow

N. S. Chruszczow

Furushichofu

He Lu Xiao Fu

Hei-lu-hsüeh-fu

Ho-lu-hsiao-fu

Nyikita Hruscsov

Nikita Sergeevič Hruŝëv

Nikita S. Hrusčev

Nikita Hrushov

N. S. Hrustsev

Hurusichòpù

Nikita Jruschef

N. S. Jruschiov

N. S. Jruschov

N. Khrouchtchev

... Khrouchtchev

Nikita Khruschev

N. Khrushchev

Nikita Khrushchev

M. S. Khrushchou

M. S. Khrushchov

Khrūshīshīf

N. S. Khrusjtsjov

Nīkītā Khrūtshūf

Nikita Kroesjtsjev

Krúpsếp

Krusciov

Nikita Krusciov

N. S. Krushchev

Nikita Sergeevich Krushchov

Nikita Krusjtsjov

Nikita Krustsjev

Nikita Sergeevič' Xrowšč'ov

Nikita Sergis je Xrušč'ovi

Nikita Serqeyeviç Xruşşov

Nikita S. Khrushchev

Nikita S. Khrouchtchev

N. Chrustschow

Nikita S. Chruschtschov

... Ḫrūščif

N. S. Khrouchtchev

M. S. Chruščov

Mykyta Chruščov

N. S. Chruščev

Nikita Chrustschow

Nikita Sergeevic Chruscëv

Nikita Chruščëv

ʾAṅʿ ʾAkʿ Karurho´bʿ

Никита Сергеевич Хрущёв

Nikita S. Chrustschow

Nikita Khrouchtchev

N. S. Khrushchov

Nikita S. Kruschtschow

Nikita Sergeevič Chruschtschow

Nikita Sergeevič Chruščev

Nikita Sergejewitsch Chrustschow

Nikita Sergejewitsch Chruschtschow

Nikita Jruschov

N.S. Khrušciov

N.S. Khrouchtchev

Nikita SergeeviI͏̈c ChruI͏̈sI͏̈cev

Nikita Sergeevich Khrushchev

Nikita S Khrushchev

N. S. Krushchov

Nikita Sergeevič Chrušče͏̈v

Nikita Sergeyevich Khrushchev

Nikita Khrushcev

Nikita Sergeevich Khrushchov

Nikita Sergejewitsch Chruschtschew

Nyikita Szergejevics Hruscsov

- Politiker

Geschlecht:

- Mann

Geboren:

- 18. April 1894

Gestorben:

- 11. September 1971

Geburtsort:

- Kalinowka, Russland

Sterbeort:

- Moskau

Wirkungsort:

- Moskau

Sowjet. Politiker; von 1953 bis 64 Erster Sekr. des ZK der KPdSU; von 1958 bis 1964 Regierungsschef der UdSSR ; Politiker, Sowjetunion

Familiäre Beziehungen

Leonid Nikitovič Chruščëv (Sohn)

Der Protest auf der Alltagsebene, zum Beispiel das Zeigen der nationalen Farben an den alten Feiertagen, erreichte keine regimegefährdenden Dimensionen. Politischer Protest blieb die Ausnahme: 1979 wandte sich ein kleines interbaltisches Netzwerk aus Anlass des 40. Jahrestages des Hitler-Stalin-Paktes an die Vereinten Nationen; es wurde bald darauf vom KGB zerschlagen.

Besorgniserregend war der Zustrom von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Inneren der UdSSR vor allem in die industrialisierten Regionen der Estnischen SSR, wodurch der Anteil der Titularbevölkerung bis 1989 auf unter zwei Drittel sank. Vor allem in der Lettischen SSR, in der 1989 nur noch gut die Hälfte Letten waren, drohte auf lange Sicht der Verlust des Republikstatus, der der eigenen Sprache und Kultur weiterhin Schutz garantierte.

Besorgniserregend war der Zustrom von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Inneren der UdSSR vor allem in die industrialisierten Regionen der Estnischen SSR, wodurch der Anteil der Titularbevölkerung bis 1989 auf unter zwei Drittel sank. Vor allem in der Lettischen SSR, in der 1989 nur noch gut die Hälfte Letten waren, drohte auf lange Sicht der Verlust des Republikstatus, der der eigenen Sprache und Kultur weiterhin Schutz garantierte.

Unter

als Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) änderte sich ab 1985 das Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie. Nun begannen baltische Aktivisten, den Kreml mit ihrer eigenen Agenda zu konfrontieren. 1987 konnten durch öffentliche Proteste gigantische Industrieprojekte in Estland verhindert werden. Bald schon gingen die Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen zu bestimmten historischen Daten (Staatsgründung, Hitler-Stalin-Pakt, Deportationen) in die Tausende. Die von Estland ausgehende „Singende Revolution“ brachte 1988 schließlich sogar Hunderttausende zum Singen von Protest- und patriotischen Liedern zusammen, wodurch ganz generell die Furcht überwunden wurde, seinen Unmut öffentlich zu zeigen.

Michail Gorbačev

Michail Gorbačev

(1931 - 2022)

Michail Sergeevič Gorbače͏̈v

Michail S. Gorbačev

Michail S. Gorbače͏̈v

Ghurbatshuf

M. Gkormpatsoph

M. Gorbače͏̈v

M. S. Gorbačev

M. S. Gorbače͏̈v

Michail Gorbace͏̈v

Michail Gorbače͏̈v

Mihail Sergeevič Gorbače͏̈v

Mijaíl Gorbachev

M. S. Gorbachov

Michael Gorbachov

Mijail S. Gorbachov

Michail Sergeevic Gorbaciov

Mihail Gorbaciov

Mikhail Sergejevic Gorbaciov

Mixayil Sergeyi Gorbač'ov

Mixayil Sergeevič' Gorbač'ov

Michail Sergejevič Gorbačov

Mixeil Gorbač'ovi

Mihail Gorbacsov

Michaił Gorbaczow

Mikhai͏̈l Gorbatchev

Gorbatschow

Michail Sergeevic Gorbacev

Michail Gorbatschow

M. S. Gorbatschow

Michail Gorbatsjov

Mikha'el Gorbats'ov

Mikhai͏̈l Serguèievitx Gorbatxov

Mihairu Gorubachofu

Mikha'il Jurbatshuf

Ko-erh-pa-chìao-fu

Mikhaìn Kokbasep

M. Ko-pa-chì-fu

Mixail Serqeyeviç Qorbaçov

Michael Gorbatschow

Mikhail S. Gorbachev

Mikhail S. Gorbachov

Michail Gorbatchev

M. Gorbaciov

Mijail Sergueevich Gorbachov

Mijail Gorvachov

Michail S. Gorbatschow

Mi Xie Ge er ba qiao fu

Mi-Xie-Geerbaqiaofu

Mi Xie Geerbaqiaofu

Michail Gorbacev

Michail Sergeevič Gorbačev

Mikhail Gorbachev

Michail Sergejewitsch Gorbatschow

Michail Gorbačov

Mikhail Sergeevich Gorbachev

Mikhail Gorbatchev

Michail Gorbaczow

Mihauru Gorubachofu

Mikhail Sergeyevich Gorbachyov

Mikhain Kokbasep

Mi Ge er ba qiao fu

Михаил Сергеевич Горбачев

Михаил Сергеевич Горбачeв

М. С. Горбачев

Михаил Сергеевич Горбачёв

Михаил С. Горбачев

- Politiker

- Nobelpreisträger

Geschlecht:

- Mann

Geboren:

- 2. März 1931

Gestorben:

- 30. August 2022

Geburtsort:

- Priwolnoje, UdSSR (heute Russland)

Sterbeort:

- Moskau

Wirkungsort:

- Moskau

Sowjetischer Politiker; März 1985-August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU); März 1990-Dezember 1991 Staatspräsident der Sowjetunion; Nobelpreis (Frieden) 1990

Familiäre Beziehungen

Raisa Maksimovna Gorbačeva (Ehefrau)

Irina M. Virganskaja (Tochter)

Um die Kritik politisch zu kanalisieren, gründeten sich seit 1988 nach estnischem Vorbild in der ganzen UdSSR Volksfronten, die aus dem Stand lokale Wahlen gewannen und damit das politische Monopol der kommunistischen Partei brachen. Estland preschte im November 1988 vor und erklärte sich für souverän: Republikrecht stand nun über Unionsrecht. Da Moskau dies als Provokation ansah, blieb es für fast drei Jahre beim politischen Patt. Während der Ostblock auseinanderfiel und Deutschland zusammenfand, war für Gorbatschow jegliche Änderung am innersowjetischen _Status quo _tabu. Um den Generalsekretär zu stützen, blieb eine offizielle westliche Unterstützung für die baltischen Unabhängigkeitsbewegungen selbst nach der „Baltischen Kette“ aus, als am 23. August 1989 aus Anlass des 50. Jahrestages des Hitler-Stalin-Paktes eine Menschenkette Tallinn mit Riga und Vilnius verband, in der sich wohl bis zu 2 Millionen Menschen die Hand reichten. Als Litauen sich im März 1990 für unabhängig erklärte, reagierte der Kreml mit einer Wirtschaftsblockade. Die nun vom Kreml lancierte Idee eines neuen Unionsvertrags wurde von den drei Republiken abgelehnt.

Erst blutige Auseinandersetzungen auf den Straßen von Vilnius und Riga im Januar 1991, als sowjetische Einheiten die Telekommunikationszentren und Regierungsgebäude stürmten, ließen die westliche Unterstützung für Gorbatschow bröckeln. Die Entscheidung musste aber in Moskau fallen. So bot erst der Putsch gegen Gorbatschow in Moskau im August 1991 den drei Republiken die Chance zum Absprung. Die internationale Anerkennung der Unabhängigkeit Estlands, Lettlands und Litauens folgte nun auf dem Fuß. Da zahlreiche Staaten, allen voran die USA, deren Annexion durch die UdSSR nie anerkannt hatten, handelte es sich dabei um die Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen. Zu Recht haben sich daher baltische Diplomaten Anfang 2017 öffentlich dagegen ausgesprochen, dass die drei baltischen Staaten in deutschen Medien als Nachfolgestaaten der UdSSR bezeichnet werden, da sie dieser nie freiwillig beigetreten seien. Andererseits waren sie faktisch natürlich Teil der Sowjetunion – und haben trotz dieses Erbes nur 13 Jahre gebraucht, um von NATO und EU aufgenommen zu werden. Dieser rasche Erfolg war 1991 keineswegs abzusehen.